Dans les semaines qui suivent, aux nombreuses armes qui parsèment le champ de bataille se mêlent les tombes des combattants morts. Alors que les premiers réfugiés regagnent leurs foyers, l’idée de résister à l’occupation commence à prendre corps.

Les premiers résistants du Soissonnais

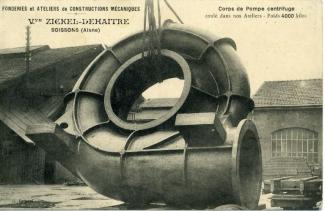

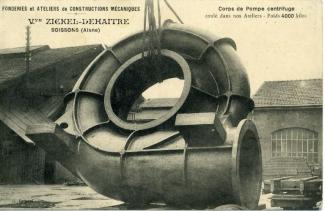

L’un des premiers groupes de résistants de Soissons est sans doute celui créé en septembre 1940 par Daniel Douay (1891-1942), transporteur à Soissons, qui sera reconnu comme faisant partie du réseau « La Vérité Française » à partir de juillet 1941. Ce réseau, qui était au départ un journal fondé en septembre 1940 par Julien Lafaye et Jehan de Launoy à Versailles, avait en effet amalgamé d’autres petits réseaux assez rapidement, permettant la diffusion du journal clandestin, dont celui de Daniel Douay. Dès la création du groupe de Soissons, Daniel Douay s’entoure d’hommes sûrs, comme le capitaine de gendarmerie Henri-Clotaire Descamps (1906-1942). Celui-ci, après avoir combattu en mai-juin 1940 au sein de l’armée française, avait été affecté au poste de commandant de la section de gendarmerie de Soissons et avait convaincu d’autres gendarmes de suivre la même voie, à l’image du maréchal des logis chef Gaston Baudry, commandant la brigade de gendarmerie de Braine, qui récupère de nombreuses armes de toutes natures (fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses et mortiers) sur l’ancien champ de bataille des combats de juin 1940 afin de constituer des dépôts clandestins en vue de la Libération. Le plus important de ces dépôts sera constitué avenue de Reims à Soissons, dans l’usine Zickel-Dehaïtre où l’un des membres du réseau, Eugène Delhaye (1893-1945), est ingénieur et chef de fonderie, mais aussi au cimetière de la ville et dans les carrières environnantes.

En outre, grâce à la complicité de l’imprimeur Henri Marche de Braine, le réseau « Vérité française » fabrique de fausses fiches de démobilisation remises aux prisonniers français démunis de pièces d’identité et évadés. Car « Vérité Française » ce sont aussi des civils, comme Emile Louys (1885-1942), fonctionnaire des contributions indirectes, Jean Vogel (1891-1942), commerçant fourreur, l’abbé Prevost, curé de Villeneuve-Saint-Germain, Louis et Jean-Paul Debruyère, minotiers, Louis Leseigneur (1891-1945), luthier et photographe, Ludovic Pluche, garagiste, Suzanne Pierre, bouchère, Gilbert Jordana (1900-1943) et Maurice Moreaux, représentants de commerce, Achille Vanuxem, adjudant de gendarmerie, André Meurghe, agent d’assurances, Aimé Dufour, secrétaire général de la mairie de Soissons ou encore Jules Coquel, cultivateur à la ferme de Tinselves à Vauxaillon, mais aussi Laines et Guarrigues, cultivateurs eux-aussi.

Malheureusement, en août 1941, le réseau « Vérité française », qui est en lien avec le réseau du Musée de l’Homme, est infiltré par un agent belge de la Geheime Feldpolizei, Jacques Desoubrie (1922-1949). Le 25 novembre 1941 principalement, puis dans les mois qui suivront, tous les membres du réseau seront arrêtés par la Feldgendarmerie pour « aide à l’ennemi et espionnage », dont Henri-Clotaire Descamps, qui est blessé par balles alors qu’il tentait de s’échapper. Son épouse Marguerite Descamps est elle aussi arrêtée, de même que l’épouse de Daniel Douay, Emma Douay (qui sera libérée en mai 1942). Germaine Vogel (1894-1977), l’épouse de Jean Vogel, sera quant à elle condamnée à deux ans de prison puis graciée, elle sera libérée quelques jours avant l’exécution de son mari.

Condamnés à mort le 30 mai 1942 par le tribunal militaire du Gross Paris, Daniel Douay, Emile Louys et Jean Vogel sont fusillés au stand de tir de Balard à Paris le 27 octobre 1942 aux côtés de trois autres membres parisiens du réseau. Aimé Dufour, Ludovic Pluche, Eugène Delhaye, Gilbert Jordana, Louis Leseigneur et André Meurghe décéderont en déportation. Quant à Henri-Clotaire Descamps, premier gendarme condamné sous l’occupation, il voit sa peine commuée en 20 ans d’emprisonnement en forteresse en Allemagne suite à l’intervention de Pierre-Charles Serignan, chef d’escadron responsable de la Section gendarmerie française dans les territoires occupés, et de l’avocat alsacien Joseph Haening auprès du général Carl-Heinrich von Stülpnagel, commandant en chef des troupes d’occupation en France. Déporté en Allemagne à la prison de Karlsruhe puis dans les bagnes de Rheinbach et de Sonnenburg, Henri-Clotaire Descamps sera finalement guillotiné le 5 décembre 1942 à la prison de Brandenburg-Görden, en même temps que Maurice Moreaux.

Outre le réseau « Vérité française », d’autres groupes de résistance se développent également dans le Soissonnais, multipliant les actes de résistance. Cela passe par la pose d’affiches de propagande anti-allemande, des sabotages discrets (crève-pneus, sucre dans l’essence) ou des actions plus risquées, en groupe, ou isolées. Ainsi, Jeanne Jauquet, assistante sociale au dispensaire de Soissons, infirmière, qui assurait avec son automobile le service du courrier entre la sous-préfecture de Soissons et la préfecture de Laon, fait modifier la malle-arrière de sa voiture pour permettre à des prisonniers de s'y cacher le temps de franchir la ligne interdite de l'Ailette. Aidée de l'abbé Cordier, vicaire à Laon, elle put ainsi organiser l'évasion de nombreux prisonniers de la citadelle de Laon et leur faire passer l’Ailette du 22 novembre 1940 au 13 janvier 1941.

Dans le secteur de Vic-sur-Aisne, Gabriel Cochet (1904-1998) et André Bataillard (1916-1945), constituent dès 1940 un petit groupe de résistants également, qui intègre l’Armée des Volontaires (A.V.) puis constitueront le secteur 138 de l’Organisation Civile et Militaire (O.C.M.). Ensemble ils recrutent des volontaires et participent aux sauvetages d’aviateurs, aux parachutages puis aux sabotages. Arrêtés le 29 juin 1944, Gabriel Cochet sera déporté à Neuengamme tandis qu’André Bataillard succombera aux marches de la mort à Neue Stassfurt, le 14 avril 1945, à l’âge de 29 ans.

Enfin, pour les membres du Parti communiste français, c’est surtout après l’invasion de l’Union Soviétique que tombent les ordres de passer à l'action, quel qu’en soit le prix. Un mois après le premier attentat sur un militaire allemand à Paris par le résistant communiste Pierre Georges (1919-1944) , un attentat à lieu à Courmelles contre un factionnaire allemand de garde devant la porte de la Standartkommandantur, le 29 septembre 1941. Quand la Feldgendarmerie perquisitionne chez Gaston Pinot (1911-1941), cantonnier auxiliaire, elle y trouve plusieurs armes de guerre et un carnet contenant les noms des militants communistes locaux. Arrêté avec dix-sept autres supposés communistes, il sera condamné à mort le 7 octobre 1941 par le tribunal militaire allemand (FK 602) de Saint-Quentin (Aisne) pour « menées communistes et détention d’armes » et fusillé au stand de tir des Blancs-Monts à Laon deux jours plus tard.

Résister à l’occupant et aux persécutions

Armande Richier ©Arch. du Musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

©Arch. du Musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

Malgré les vagues d’arrestations qui touchent les premiers réseaux de résistance en 1941, la volonté de résister à l’occupant reste intacte pour beaucoup de Soissonnais, comme l’atteste le drapeau allemand flottant sur le Soldatenheim installé Hôtel de la Croix d’Or, que les habitants de la ville retrouvent en lambeaux à l’aube du 23 juillet 1941, lacéré durant la nuit par un résistant anonyme. Les actions individuelles se multiplient en effet, comme celles qu’entreprend Paul Garbe, directeur d’école à Bucy-le-Long, qui conduit ses élèves jusqu’au monument aux morts de la commune pour un moment de recueillement dès le 11 novembre 1940, faisant copier des tracts à ses élèves avec qui il sabote aussi, à l’occasion, les motocyclettes des soldats allemands. Son collègue René Bécard, instituteur à Presles-et-Boves, constitue et inventorie de son côté des stocks d’armes dans les carrières de sa commune avec l’aide d’Edouard Camporini qui y travaille, de cultivateurs et d’ouvriers agricoles locaux comme Raymond Carlier, André Lepage ou encore André et Alfred Jacmin. Secrétaire de mairie, René Bécard établit également de fausses cartes d’identité et des titres de ravitaillement. Arrêtés le 19 novembre 1943, René Bécard et les membres de son groupe sont déportés à Buchenwald puis dans d’autres camps, seuls André Jacmin et René Bécard reverront l’Aisne. Sa collègue Armande Richier, institutrice à Billy-sur-Aisne puis à Dommiers, refuse quant à elle de signer le serment de fidélité au maréchal Pétain, fabrique des tracts et héberge des résistants F.T.P.F. dans sa maison jusqu’à son arrestation le 16 octobre 1942 à Soissons, suite à l’arrestation d’André Beck, son chef de groupe, qui entraîne le démantèlement de tout le secteur F.T.P.F. de Soissons. Emprisonnée et torturée à Saint-Quentin, Armande Richier sera déportée avec sa sœur Odette en janvier 1943 et décédera à Auschwitz-Birkenau quelques mois plus tard.

Il semble que le corps enseignant soit très engagé dans la résistance, puisque Paul Obrier, professeur d’anglais au collège de Soissons, rejoint en 1941 le réseau de renseignement de la France libre « Vélite Thermopyles », et conseille lui-même à partir de 1942 à l’un de ses élèves, Jean Coret, de former un groupe de jeunes résistants. C’est ainsi que naît le groupe « Bir Hakeim » au sein duquel on retrouvera Bernard Douay, fils de Daniel Douay fusillé en octobre 1942, Patrice Dehollain, Pierre Coutier, Pierre Thomas, Paul Plantier, qui se chargeront au sein du réseau « Vélite Thermopyles », puis au sein de Libé-Nord, de distribuer des tracts, récupérer des armes ou encore effectuer les liaisons auprès des chefs de la résistance. Ils seront rejoints à partir de 1944 par des dizaines d’autres jeunes Soissonnais. A partir du débarquement allié en juin 1944, ils contribueront activement à renseigner les Alliés sur l’identification des convois terrestres et ferroviaires allemands ou encore l’implantation des états-majors et des bases aériennes.

En octobre 1943, la résistance continue de s’organiser et recrute de nouveaux membres, notamment dans le milieu des officiers et sous-officiers de réserve du 67e RI, et des contacts sont pris entre Libé-Nord et le réseau « Vélite-Thermopyles » à Paris afin d’assurer le rapatriement d’aviateurs alliés tombés dans le Soissonnais. La répression, elle, continue... Le 11 novembre 1943, Germaine Vogel, qui a rouvert le commerce de fourrure qu’elle tenait avec son mari fusillé le 27 octobre 1942 avec d’autres membres du réseau « Vérité française », expose dans la vitrine de son magasin les photographies de son mari et de ses camarades fusillés, entourés de fleurs tricolores portant la mention « Mort pour la France ». A nouveau arrêtée, elle est emprisonnée plusieurs mois avant d’être déportée au camp de concentration de Ravensbrück le 4 février 1944. Rapatriée le 7 mai 1945, elle gardera des séquelles jusqu’à la fin de sa vie.

Mais si les résistants sont les victimes de la répression allemande, les victimes de l’idéologie nazie sont aussi les juifs, Français ou d’origine étrangère. Après la promulgation du statut des juifs en octobre 1940 et l’obligation de se faire recenser, travailler dans différents secteurs d’activité ; sortir de chez eux leur fut interdit, en février 1942. Nommé le 5 mai 1942 chef supérieur de la SS et de la Police en France occupée, Carl Oberg (1897-1965) rend le port de l’étoile jaune obligatoire à partir du 7 juin 1942 et conclut rapidement un accord avec le secrétaire général à la police de Vichy René Bousquet pour l’organisation d’une rafle les 16-17 juillet 1942 dans toute la France, sous la responsabilité exclusive des Français qui ont recours à la police et à la gendarmerie.

Charles Letoffe, reconnu Juste parmi les Nations

A Soissons, la 1ère rafle est prévue pour les 19 et 20 juillet 1942. Policier à Soissons, Charles Letoffe (1896-1979) décide ainsi de prévenir Charles Knoll, d’origine polonaise, qui pourra s’enfuir avec sa famille en banlieue parisienne, tandis qu’il héberge chez lui Pinches et Handlet Glas. Le même jour, la directrice du collège de filles, Madame Mouton, fait disparaître une de ses élèves avec la complicité des professeurs et des surveillantes. Au total 7 hommes et 7 femmes seront arrêtés et déportés. Insatisfaits du nombre de juifs arrêtés lors de la rafle de juillet 1942, les autorités d’occupation allemande organisèrent une seconde rafle les 9 et 10 octobre 1942, sans succès, puis une 3e rafle au sein de la communauté juive le 4 janvier 1944, au cours de laquelle 7 personnes dont trois enfants de moins de 13 ans seront arrêtés et déportés. Ces rafles resteront durablement dans les esprits des Soissonnais, si bien qu’en 1953, un monument en mémoire des victimes des atrocités nazies, sculpté par André Bizette-Lindet, sera réalisé au sein de l’église Saint-Pierre-au-Parvis, complété en 1995 pour le cinquantième anniversaire de la Libération des camps par une urne contenant des cendres de déportés posée sur un trépied en marbre noir.

Face à la persécution de la communauté juive, des hommes et des femmes se mobilisent, comme Suzanne Richier (1914-1989), institutrice à Pernant, Fontenoy puis Buzancy entre 1933 et 1944, résistante de Libé-Nord, qui organise avec d’autres enseignants, le placement d’enfants juifs dans des familles du Loiret, de Normandie et de la Marne. C’est aussi le cas d’Eugène Bouchard, instituteur à Crécy-au-Mont, et de son épouse Marguerite qui, après la rafle du 4 janvier 1944, recueillent chez eux Marie-Claude Cahen (dont les parents Paul et Fernande ont été arrêtés) et la garderont pendant deux semaines avant qu’elle ne puisse rejoindre une autre famille en Savoie. On retrouve également Jeanne Jauquet, qui avait fait passer l’Ailette à des prisonniers en 1940, qui procure de faux papiers au médecin juif Gabriel Fried et contribue à son sauvetage lors de la rafle du 9 octobre 1942. Il y eu aussi Jacques Bouloire, Giovanna Biaison, Robert et Annunciata Laplace.

L’union de la résistance pour la Libération

Au mois de juillet 1944, les responsables de l’Armée Secrète (A.S.) de l’Aisne sont désignés à la tête de ces groupements par le Délégué Militaire Départemental (D.M.D.) Jean-Marie de Sarrazin (1911-1972), alias « Auvergne ». Cinq groupements des F.F.I. sont alors constitués : le Groupement A (Arrondissement de Saint-Quentin), le Groupement B (Arrondissement de Laon), le Groupement C (Arrondissement de Vervins), le Groupement D (Arrondissement de Soissons) et le Groupement E (Arrondissement de Château-Thierry).

Destinés à recevoir depuis Londres les ordres émanant du général Koenig, commandant en chef des F.F.I., et à les mettre en œuvre en synchronisation avec les plans alliés, ces groupements devront ainsi combiner l’action des groupes de résistance. Cette nouvelle organisation, qui assure notamment à tous les groupes de recevoir des armes, des munitions et du matériel le moment venu grâce à des parachutages que réceptionne le Bureau des Opérations Aériennes (B.O.A.), vise ainsi à renforcer l'efficacité de la résistance en vue de la Libération. Ainsi en février 1944, des contacts sont pris entre le Groupement D et le B.O.A. pour recevoir des armes et du matériel, et les résistants du groupement participent à certains parachutages.

Plusieurs résistants furent désignés pour prendre la tête du Groupement D, le capitaine Lepape, des F.F.I. de Soissons, le dirigera effectivement. Le 18 juin 1944 à Mercin-et-Vaux, une réunion avec les chefs de la Résistance permis également de définir les différents secteurs du Groupement D, permettant ainsi de le structurer davantage en vue de la Libération. Toutefois, Lepape ayant décidé de s’engager dans l’armée à la Libération, c’est Marcel Bignebat (1896-1959) qui prendra sa suite. Instituteur, directeur de l’école de Venizel, ce résistant du mouvement Libé-Nord avait rejoint un groupe de résistants avec à leur tête l’instituteur René Grangy, auquel il succéda après l’arrestation de ce dernier. A l’issue du conflit il recevra une citation qui en dit long sur son parcours : « Entré dans la Résistance en 1943. A participé à de nombreux sabotages, puis a regroupé les FFI de sa zone après l’arrestation des chefs de secteurs. Arrêté, condamné à mort, s’est évadé et a repris le commandement de sa zone. A pris part aux combats de la libération du Soissonnais. »

Les plans d’actions après l’annonce du débarquement

Après des années d’attentes pour certains, des mois passés à recruter les volontaires, accueillir les réfractaires au STO, diffuser des journaux clandestins, récupérer armes et matériel depuis 1943, les résistants de l’Aisne allaient enfin pouvoir passer à l’action dans le cadre des plans établis par les Alliés.

Afin d’entraver au maximum le déploiement des réserves opérationnelles allemandes vers la Normandie où doit avoir lieu le débarquement, différents plans de mobilisation furent élaborés par le « Bloc Planning » du Bureau de Renseignement et d’Action de Londres (ex-B.C.R.A.), chargé de planifier en pratique la participation de la Résistance française dans le cadre de la stratégie alliée. Ces différents plans avaient eux-mêmes, au préalable, été approuvés par le général de Gaulle dans son « Instruction concernant l’emploi de la résistance sur le plan militaire au cours des opérations de Libération de la métropole » datée du 16 mai 1944. Le chef du Comité français de Libération Nationale est cependant conscient des capacités réelles de la Résistance, et souhaite qu’une action progressive et dosée soit lancée le moment venu, afin d’éviter une insurrection générale qui serait sévèrement et rapidement réprimée par les troupes d’occupation allemande. Cet espoir disparaît toutefois le 2 juin 1944 lorsque le Supreme Headquarters of Allied Expeditionary Force (S.H.A.E.F.), le commandement suprême des troupes alliées en Europe, décide qu’en parallèle du débarquement, tous les plans prévus doivent être déclenchés de manière à semer une confusion généralisée dans les états-majors allemands, quel que soit le prix à payer par la Résistance.

Le 5 juin 1944, dès que la décision de lancer le débarquement le lendemain aux premières heures du jour est prise, 210 messages codés sont transmis à la résistance française sur les ondes de la B.B.C. à partir de 21h15. Parmi eux, différents messages en fonction des régions appellent à l’application immédiate du plan Vert, destiné à paralyser le réseau ferroviaire par une série de sabotages. Est également mis en application le plan Tortue, destiné à paralyser le système routier dans le quart nord-ouest de la France. Deux autres plans sont aussi mis à exécution: le plan Violet qui prévoit le sabotage des lignes téléphoniques et le plan Bleu qui prévoit le sabotage des lignes à haute tension.

Le message le plus important est celui concernant le plan Rouge, qui signifie que l’insurrection armée de la Résistance doit être déclenchée. Sur le principe de la guérilla, six zones difficilement accessibles doivent devenir des points de fixation à l’arrière du front allemand : le Morvan, le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges. Toutefois dès le 10 juin, l’état-major du général Koenig transmettra aux groupements de résistance l’ordre de freiner au maximum les actions de guérilla, ceux-ci n’étant effectivement pas en capacité de combattre pendant des mois en attendant l’arrivée des troupes alliées, et le commandement allié n’ayant pas les moyens ni la volonté de ravitailler en armes et en munitions une résistance dont la valeur combattante est encore, à leurs yeux, sujette à caution.

Les résistants du Soissonnais dans la Libération de l’Aisne

Dans l’Aisne, dès l’annonce des messages de la B.B.C., les équipes de sabotages se mettent immédiatement à pied d’œuvre, neutralisant de nombreuses lignes téléphoniques et voies de chemin de fer selon les plans Vert et Violet. Le 25 juillet 1944, les rails de la voie ferrée Paris-Soissons sont ainsi déboulonnés à Noyant, occasionnant 2 jours d'arrêt du trafic. Le 11 août, la voie ferrée de Villers-Cotterêts à Soissons sera à nouveau coupée et plusieurs wagons renversés, occasionnant 6 jours d’interruption du trafic ferroviaire. En application du plan Tortue, de nombreux crève-pneus sont aussi répandus en de nombreux points des principales routes du département. Le 28 juillet 1944, ce ne sont pas moins de 50 kg de clous spéciaux qui sont semés sur les routes de Villemontoire, de Fère-en-Tardenois et de Braine, puis à nouveau 75 kg le 9 août. Les panneaux indicateurs sont déplacés afin d’accroître la confusion des troupes allemandes, quand ce ne sont pas les bornes kilométriques qui sont barbouillées de goudron.

Tous les moyens sont bons pour ralentir l’acheminement des troupes allemandes vers la Normandie, mais tandis que beaucoup de résistants tentent de prendre le maquis, la répression allemande se durcit. C’est ainsi que Raymonde Fiolet (1914-1946), alias « Roberte », responsable de Libé-Nord pour l’arrondissement de Soissons et membre du Comité départemental clandestin de la Libération, est arrêtée dans la nuit du 14 au 15 juin 1944 par la Feldgendarmerie alors qu’elle se trouvait au maquis. Transférée à la prison de Saint-Quentin et torturée par la police allemande, elle est transportée à l’hôpital de Saint-Quentin. Nommée présidente de la délégation municipale de Soissons par le Comité local de la Libération le 20 août 1944, elle bénéfice de complicités qui lui permettent de s’évader le 22 août 1944.

Dans les jours qui précèdent l’arrivée des troupes américaines sur le territoire axonais, aux sabotages de voies ferrées viennent s’ajouter le démontage de panneaux indicateurs routiers, la pose de crampons crève-pneus. Toutefois il manque des armes et des munitions en vue des combats de la Libération. Le 23 août, Mme Delhaye et Mme Douay conduisent les résistants de Soissons jusqu’au stock d’armes et de munitions cachées par le groupe « Vérité française » en 1941 à l’usine Zickel-Dehaître. Près de 500 kg d’armes et munitions sont ainsi récupérés, dont un mortier de 60, plusieurs fusils, un stock de grenades V.B., une mitrailleuse et des munitions, placés dans un tombereau et déplacés de nuit jusqu’à Pasly. Celles-ci sont distribuées aux résistants deux jours plus tard tandis qu’un dispositif de mise en sécurité des édifices publics (mairie, poste), de santé (clinique, pharmacie) mais aussi de distribution des vivres de réserve est mis sur pied en accord avec le sous-préfet Vaugon.

L'usine Zickel-Dehaïtre ©Minetto Michel

©Minetto Michel

La plaque commémorative de la rue Méchain à Soissons

Le 27 août à 18h, contact est pris entre les résistants et les avant-gardes alliées sur les routes de Villers-Cotterêts et de Château-Thierry tandis que l’hôtel de ville de Soissons et la rive gauche de l’Aisne sont occupés par les résistants. Le 28 août, alors qu’une partie des effectifs du Groupement D sont envoyés participer à l’attaque d’un train blindé à Braine (ils feront 54 prisonniers), tous les édifices publics de Soissons sont occupés par les F.F.I de Lucien Berger et du capitaine Lepape, alias « Pie XII » et la ville nettoyée, les volontaires affluant pour être incorporés. En fin d’après-midi, les premières détonations de balles et d’obus se font entendre : les chars de la 3e division blindée américaine arrivent. A 18h55 ils entrent dans la ville, éclairés par les F.F.I. de Soissons qui leur ouvrent la route jusqu’à la place de la République d’un côté, et la place Saint-Christophe de l’autre. Les combats menés par la Résistance ne sont malheureusement pas sans pertes. Ainsi, encore aujourd’hui, rue Méchain, on peut voir une plaque commémorative rappelant que Roger Le Breton, Louis Bretez, Jules Bantegnies, Louis Schmitt, René Banvoy furent tués les 28 et 29 août 1944, au cours des combats le long de l’Aisne pour le franchissement de la passerelle vers le quartier Saint-Waast, les Allemands voulant repasser la rivière pour réoccuper la ville après le passage des blindés américains vers Laon.

Raymonde Fiolet aux côtés du sous préfet Vaugon et des libérateurs américains ©Editions Lumpen

©Editions Lumpen

Yvonne Basquin, décorée de l'ordre national du mérite, dans les jardins de l'hôtel de ville ©Arch. du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

©Arch. du Musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

La ville libérée, Raymonde Fiolet prend officiellement ses fonctions, équivalentes à celles de maire de la ville, le 1er septembre 1944, restant à ce poste jusqu’aux élections municipales du printemps 1945. De leur côté, tous les F.F.I. resteront mobilisés, installant leur poste de commandement à l’hôtel de la Croix d’Or sous le commandement du capitaine Lepape, alias « Pie XII ». C’est là qu’un soldat allemand vêtu d’un uniforme américain viendra chercher de l’aide le 31 août dans l’après-midi, pour débusquer un groupe de soldats allemands. Ces derniers ont en réalité tendu une embuscade dans laquelle tombent une quarantaine de volontaires au niveau du bois des Châssis à Ressons-le-Long. Le lendemain, les secouristes Assistants du Devoir National (A.D.N.) de Yvonne Basquin tomberont à leur tour dans ce traquenard. Passé le drame du 31 août, les F.F.I. assureront la garde des carrefours routiers et des ponts ainsi que la garde des installations militaires et dépôts d’essence. Ils seront également employés pour le maintien de l’ordre et participeront à l’épuration, notamment des municipalités, mais aussi à l’assistance aux familles des F.F.I. tués au cours des combats via le Comité Social des Œuvres de la Résistance (C.O.S.O.R), que dirigera Yvonne Basquin.

Fanion2 de la 13e Cie du 67e RI FFI ©Archives du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

©Archives du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

Fanion1 de la 13e Cie du 67e RI FFI ©Archives du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

©Archives du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

Le 22 septembre 1944, les F.F.I. seront officiellement démobilisés et plusieurs dizaines d’entre eux contractèrent un engagement pour la durée de la guerre au sein de l’armée française. Rassemblés au quartier Gouraud, ils formèrent avec des recrues venant également de l’Oise le 67e régiment d’infanterie des F.F.I. qui aura pour mission de garder des sites sensibles, des gares et des voies ferrées jusqu’à la fin de l’année 1944. En février ils seront envoyés dans les Forces françaises de l’Ouest afin de réduire les poches de Saint-Nazaire à Dunkerque.

Un monument à la mémoire des résistants du Soissonnais

La guerre terminée, les résistants d’hier reprirent le cours de leur vie, sans jamais pouvoir oublier cette période marquante. Réalisée par le sculpteur Hubert Dufour à partir des mains d’un résistant, Patrice Dehollain (1927-2016), cette stèle intitulée « Ils ont brisé nos chaînes », inaugurée le 18 juin 2012, rend hommage aux résistants du Soissonnais qui, durant quatre ans, luttèrent avec courage et détermination contre l’oppression jusqu’à la Libération.

La stèle aux résistants du Soissonnais connus et inconnus